映画単体として見ても、アニメシリーズの集大成としても、最高の出来だった。

見終わった後の率直な感想は、

『庵野監督自身が、映像表現において妥協することなく、それでいて、世間との折り合いをつけられるほどに一回り大きくなったんだなぁ』という思いと、

『アニメはやりきったという趣きがあるので、これから庵野監督がつくる実写作品は面白そう』というもの。くしくも、シン・仮面ライダー制作の話が上がってきたので、かなり嬉しい。

以下は、ネタバレを含む個人的なメモ。

親友との談話に関するメモ

お互い映画を見る前に、シン・エヴァ三部作(序破Q)について話をしていて

- 『マリの存在がよくわからない』

- 『(表面上は、ストーリーにけっこう飛躍が多いけど)シンジの心の成長記、として捉えると、わかりやすく綺麗にまとまっている』

- 『SDATプレイヤーは、シンジと他者との心のつながりを象徴している』

みたいな話をしたのだけど、

その後、親友が映画を見て、『YOU、既に見てたんじゃね!?』と連絡してきたので、だいたい話の結末が見えてしまった。

※ これまでのシンジの心の成長度合い(少年から大人への成長度合い)を考えれば、『世間といかに折り合いをつけるか』という1点に収束することは容易に予想できたのだけど、その予想があたっていることまでわかってしまった。

とはいえ、具体的なシナリオはさっぱり思いつかなかったので、それはそれで、観ている間

『ちょっと待って、話なかなか進まないけど、これでどうやって収束するの!?(~後半~)え、ちょ、おま、…え、えぇ~~~!!マジカ!!!!!』

って感じで、一気に話が収束していく様を楽しめた。

これ以上、見事に話をまとめ、そしてリアルへと地続きに話を還元していく流れがあろうか、いや、無い(断言)。

・・・

ちなみに、SDATプレイヤーの意味については、自分が考えたわけではなく、以前から考察動画があった↓。当時から『関係者か!?』と騒がれるほどに考察の深さ・完成度の高さ(論理的な破綻のなさ)がハンパなく、この考察で間違いないだろうなと思っていた。

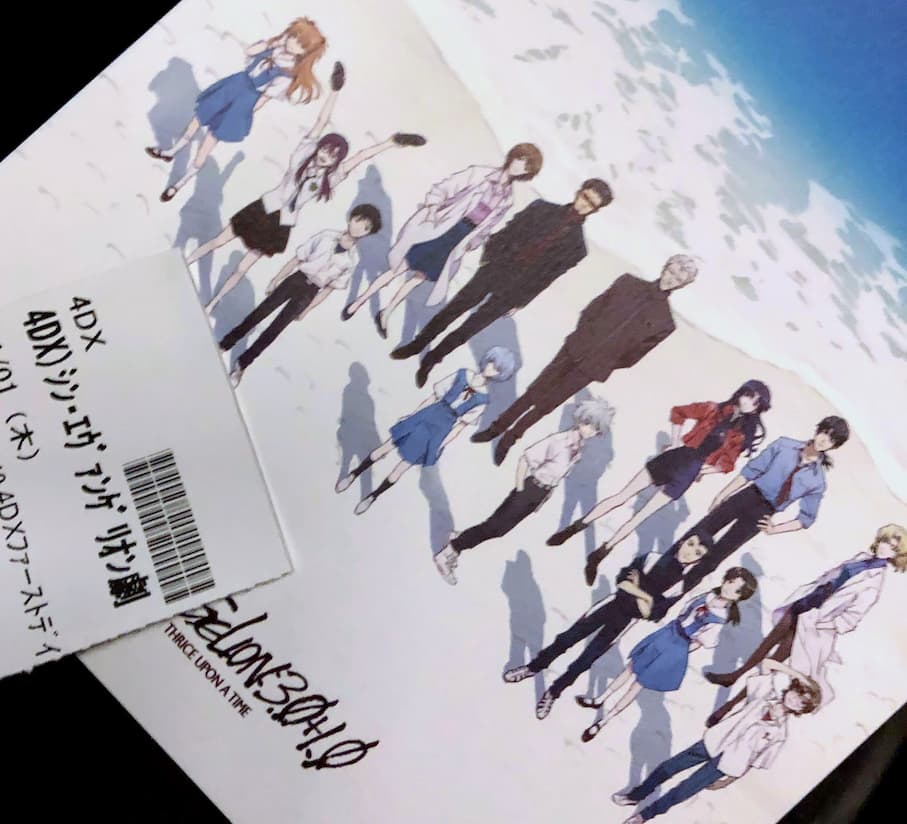

初4DX

8号機のぐいんぐいんした動き、PVで観ていて、よくわからん感があったのだけど、

座席がそれっぽい動きをするので、動きを体感できてめっちゃ楽しめた。

これからは、4DXがあるときは4DXで観ようと誓った。

細々とした話

- Qまでに行った考察を全て、寸分の狂いもなく答え合わせできた気分になった

- なんていうか、エウレカ! って感じ。

- ラスト、beatiful worldって、ゲンドウの曲かよ!って気づいて鳥肌。

- そういえば、この作品はゲンドウの物語です。って話が出てた。

- 随分前から話は出来上がっていたんだな(あとはそれをエンタメとして、映像としてどう表現するか、だったんだな)と気づいて、マジ庵野監督すげーわ、って気分になった。

- ゾンビランドサガを見直して見て、曲(音楽と歌詞)とストーリーがピッタリ同期している、のは見ていて心地良いなと改めて思った。

- 調べてみたら、過去作のテーマ曲もゲンドウの話として解釈できるようになっているらしい。

- この作品、『「庵野監督が映画というメディアを通して、長年エヴァを追ってきたオタクをエヴァという呪いから解き放つ」という現実の事象を眺める1つのエンタメ』とも解釈できるのではないか。

- このエンタメは今まさにこの時点でしか成立しない、という点で居合わせられたことがすごくない!?と、ちょっと感動した。

- メタ視点過ぎて、我ながらそれはどうだろうと思った。

- 終盤、絵コンテみたいな状態(無彩色の線画)で見せるのは、物語が終わりつつあることを表現している。

- 下記記事内容からも、『(絵コンテを作らないという手法で作り上げてきた作品において)あえて絵コンテを作ったことで、物語がFIXされている(収束していっている)ことを強調した』と考えて良いのかなと思った。

- animeanime.jp

NHK プロフェッショナルの庵野監督特集

庵野監督のスタンスとか考え方、めっちゃ分かる!!って感じだった。

監督という立場であっても、『自ら現場にタッチして一切妥協しない』って選択肢はアリなんだな、と思えてなんだか元気が出た。

・・・

ちょっと視点が違うなって思ったのが、

『今は謎を楽しめる人が減っている』って話で、まぁ、たしかに現実としてその傾向が大きくなっていると思うのだけど、

本質的には、これは単なる時代の移り変わり(自然な変化)であって、問題ではないし、問題と捉えるのは、ちょっと違うかなと思った。

30~40年の歴史を経て「アニメ」という表現媒体自体が洗練されてきているので、

アニメ視聴者の目が(無意識的に)肥えて、表現媒体として洗練されたもの = 『作り手のメッセージや作品のテーマが、ダイレクトに伝わる洗練された表現』が当たり前になっている。

ので、『メッセージや表現に曖昧さや、つくり手の迷いが見えると評価されにくい。』

ということじゃないのかなぁ、って気がしている。

・・・

アニメに限らず、こういう『表現媒体の確立』ってビジネスと密接に関係していて、マーケットが成熟すればするほど『わかりやすい(他者に伝わりやすい)』ものに収束し ていく。

伝わりやすいものは、ビジネスと親和性が高い(=売上が予測しやすい=投資がされやすい)し、

伝わりにくいものは、ビジネス的にコントロールできない(=売上が予測できない=投資されにくい)ので淘汰されていく。

最近だと、写真文化も同じ傾向じゃないかなと思った。閑話休題。

・・・

番組中出てきた『欠けているから、美しい』って言葉。

キノの旅 the Beautiful World (電撃文庫)

- 作者:時雨沢 恵一

- 発売日: 2014/11/01

- メディア: Kindle版

キノの旅の『 世界は美しくなんかない。そしてそれ故に、美しい』を思い出した。

つまるところ、現実は不完全だけど、その不完全さも含めて美しい、という感じであり、ヨコオタロウ氏の作品(NieRやDoD)も根底は同じ思想を感じるし、

平たく言えば、『ありのままの良さ』みたいなところに行き着いた感じがするし、それはそれで1つの真理って感じがする。(てきとう)

・・・

庵野監督が難しい人と評されている点は、それはどうかなぁ?と思った。いや、むしろオモテウラがなくて、めちゃくちゃ分かりやすい人かなと。タイプ的にはスピルバーグ監督と似た感じじゃないのかなぁ…。

論理や理屈ではなく、半端ない試行錯誤と研ぎ澄まされた感覚でもって、最終的にはモノゴトをロジカルに突き詰めてる印象を受けた。

庵野監督の話

控えめに言っても、このマンガに出てくるエピソードや、巻末のインタビュー記事は、シン・エヴァに続く話という趣だった。

これを読んだことで作品の外縁部にまで合点がいって満足。

その他考察記事など

あまりに綺麗に終わってしまい、考察記事を読む気がおきないので、ほとんど読めてない。のだけど、以下の記事は比較的良かった気がする。